zum Warenkorb 0,00 €

0Fehlbare und verletzliche Menschen

Drei Fragen an Frank Bröker zu »Hockey Hell of Fame«

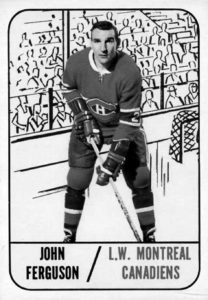

Nüchtern betrachtet ist Frank Brökers »Hockey Hell of Fame« Band 4 der edition kopfkiosk, also der neuen Sachbuch- und Essayreihe, die wir uns selber zum 20. Verlagsjahr spendiert haben. Es hat 130 Seiten und ein knallrotes Cover. Doch die bewegenden Eishockeybiografien haben es wirklich in sich. Bröker setzt zwölf ganz besonderen Eishockeyspielern ein Denkmal – den Unsung Heros. Spielern, denen denen Pech und Unglück widerfuhr, die ihre Schlittschuhe unerwartet an den Nagel hängen mussten, ihren Reichtum verloren, die Gesundheit ruinierten oder gar viel zu früh starben. Kurz: An jene, die durch die Hölle gingen.

Mit »Hockey Hell of Fame« legst du bereits das siebte Buch über deinen Lieblingssport vor. Es scheint so, als sei es das bisher persönlichste Werk von dir?

Als es aus dem Druck kam, geschah seltsames. Normalerweise schreibt man ein Buch, freut sich, dass es da ist, umso mehr, wenn die Vorbestellungszahlen und Kritiken stimmen und stellt es ins Regal. Schwupps, macht man sich ans nächste Projekt. Die zehnmonatige Arbeit an »Hockey Hell of Fame« hat mich jedoch derart mitgenommen, dass ich (für einen Autor recht unüblich) bis jetzt immer noch selbst drin lese und mir die eine oder andere Träne verdrücke. Bin gespannt, wie sich das auf kommende Lesungen auswirkt.

Während viele Spieler-Schicksale eng mit öffentlicher Erwartungshaltung und den vermeintlichen Gegenmitteln in flüssiger oder pulverisierte Form verknüpft sind, hatte der von dir porträtierte Bernie Saunders nie eine Chance im Profisport, weil er 1956 mit der »falschen« Hautfarbe auf die Welt kam. Wie gleichberechtigt sind schwarze Spieler heute tatsächlich in der NHL?

Während viele Spieler-Schicksale eng mit öffentlicher Erwartungshaltung und den vermeintlichen Gegenmitteln in flüssiger oder pulverisierte Form verknüpft sind, hatte der von dir porträtierte Bernie Saunders nie eine Chance im Profisport, weil er 1956 mit der »falschen« Hautfarbe auf die Welt kam. Wie gleichberechtigt sind schwarze Spieler heute tatsächlich in der NHL?

Sie sind es nach wie vor deshalb nicht, weil sie eine krasse Minderheit im Eishockey darstellen und ihnen kaum eine Chance gewährt wird, ganz oben mitzuspielen. Das liegt – aus nordamerikanischer Sicht heraus betrachtet – nicht daran, wie allenthalben behauptet wird, dass sich die »Ghetto-Eltern« keine Schlittschuhe für die Kids leisten können und deshalb mehr Base- oder Football angesagt ist. Es liegt daran, weil sie irgendwann aufgeben, weil sie es sauschwer haben, im »Sport der Weißen« zurecht zu kommen, immer noch schikaniert und von Scouts »übersehen werden«. Diese Geschichten kochten zuletzt ein wenig hoch, was einigen Coaches und Funktionären den Job kostete – wenig später standen sie woanders unter Vertrag. Man kann es mit Hollywood vergleichen (»And the Oscar goes to … the white actor«) und eigentlich überall dieselben Parallelen ziehen: Gleichberechtigt ist man erst, wenn man es in die Teamfamilie geschafft hat, wenn sich die »Family Affair« für einen ins Zeug legt und sich schützend vor einen stellt. Kommt man nie in einer Familie an, bleibt man außen vor.

Bei den Recherchen über Bernie Saunders und über die ersten schwarzen Spieler im Profieishockey, überwog eine Riesenwut auf alte NHL-Granden. Sätze aus den 1950er-Jahren wie: »Ein Superspieler ist er schon. Wenn er ins Team kommen will, muss er sich halt weiß anmalen,« sorgten für Beklemmungen. Weil solche Nazi-Idiome an der Wirklichkeit nah dran sind. Herrschaftsansprüche wurden schon immer über Sprache ausgeübt. Da können mir manch blöde Satiriker, die mit ihrem »Das-wird-man-doch-wohl-noch-sagen-dürfen-Trend« Kasse machen, erzählen, was sie wollen.

Was war dein bewegenster Recherchemoment für »Hockey Hell of Fame«?

Seit der Arbeit am Thriller »RINK« stehe ich mit kanadischen Hockeyfans in Kontakt und die schickten mir einen Filmdoku-Link über Joe Murphy. Ein ehemaliger Nummer-1-Draft und Stanley Cup-Champion. Gepeinigt durch unzählige Kopfverletzungen, die er sich während seiner Karriere zugezogen hatte, lebt dieser »Murph« mittlerweile als Obdachloser in einem Kaff im Norden Ontarios. Die Doku endet damit, dass er unruhig eine Straße entlang stromert und mit der Hand nach Insekten schlägt. Ich habe es so interpretiert: »Doch da fliegt nichts, da sind nur Flashbacks, Lichtblitze und Glühwürmchen in einem lädierten Kopf, der Doppelbilder produziert. Ein Kopf, der beruhigt werden will …« Tja. Wenn man einige Seiten nach vorne blättert, fällt das Augenmerk auf einen jungen, wilden »Jumpin Joe«, den kein Wässerchen trüben kann, der Millionen verdient, Träume hat und vor Glück nur so strahlt. »Hockey Hell of Fame« hat eine Menge dieser John Irving-ähnlichen Tiefgänge zu bieten. »Gottes Werk und Teufels Beitrag« liegen auf der Hand. Die Schattenseiten des Hockeys sind heftig. Man vergisst viel zu oft, dass Sportler fehlbare, verletzliche Menschen und keine Maschinen sind.

Zum Artikel im Shop / Leseprobe usw.

Pressestimmen:

»Auf dass sie niemals in Vergessenheit geraten« Eishockey News

»Zwölf bewegende Geschichten warten auf den Leser« Dump & Chase

Ausführliche Besprechung in der Leipziger Internet Zeitung

Autorenfoto: Janne T.